現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります

染付け(そめつけ)とは、古くは中国ではじまり、日本で発展した、伝統的な陶芸技法です。

白い素地に描かれた染付け顔料(コバルト)は、透明釉薬を掛けて窯で焼くと、美しい藍色に。

お酒の色映えも良く、他の食器とも相性が良いので、和のテーブルを華やかに盛り上げてくれます。

自作の酒器で呑むお酒は格別。

お好みの絵柄をアレンジして、お酒タイムが楽しくなる。

ぐい呑みづくりをお楽しみください♪

染付けの楽しさは、絵付けにあります。伝統的な和風柄もたくさんあるので、お好みの絵柄をデザインして、楽しく創作いただけます。

染付けは、日本酒と相性が良いと言われます。お酒を注ぐシーンをイメージしながら、酒器づくりをお楽しみください。

その日の気分に合わせて酒器を選ぶのも、楽しいひととき。晩酌はもちろん、おもてなしの席に自作の酒器を添えれば、テーブルも華やぎます♪

今回使用する陶芸粘土です。

成形こて No.4(刃形ごて/仕上こてNo.120)約10.3×5.6cm

形を整えます。

作品の縁をきれいにカットします。

作品の縁をなめらかにします。

ろくろから作品を切り離します。

ろくろから作品を切り離します。

高台削り・絵付けの修正に使用します。

染付けの絵付けに使用します。

古代呉須とブレンドして使用します。

絵付けに使用します。

呉須絵の具を擂る際に使用します。

絵の具の定着を良くします。

絵の具の濃さを使い分けるために使用します。

絵の具の濃さを使い分けるために使用します。

今回の染付け作品に必須の釉薬です。

水で溶いた釉薬を入れます。

成形に使用します。

成形に使用します。

素焼き・本焼き焼成に使用します。

①土取り(使う土の分量に印をつける)後、土の中心に親指で穴をあけ、少しずつ広げます。左右の中指で土を挟んで上に伸ばします。土取りでは、使う土の分量に印をつけます。

②口縁を指先で軽く絞めると、縁のヒビ・歪み防止になります。水で濡らしたなめし革を使って、口縁や外側をなめらかに仕上げ、成形の完了です。

③カットする位置を決め、しっぴきや切り針金で切り離します。底から1.5cm程度を残してカットします。カット後は、指で挟んで運びます。

ぐい呑みの作り方(電動ろくろ)2.成形

①内側に棒を当て、指位置を目安に、底の厚みを測ります。指位置をそのままに、棒を外側に当て、削り位置の目印を付けます。(削りの穴あけ防止)

②作品を固定し、外側と内側を削ります。画像は、高台(こうだい)の内側の削り。小さい作品の削りは平線アルミべらがオススメです。

ぐい呑みの削りが完了。腰と底の厚みに注意し、特に底に穴をあけないように、気を付けて削りましょう。持った時の重さ・軽さもポイントです。

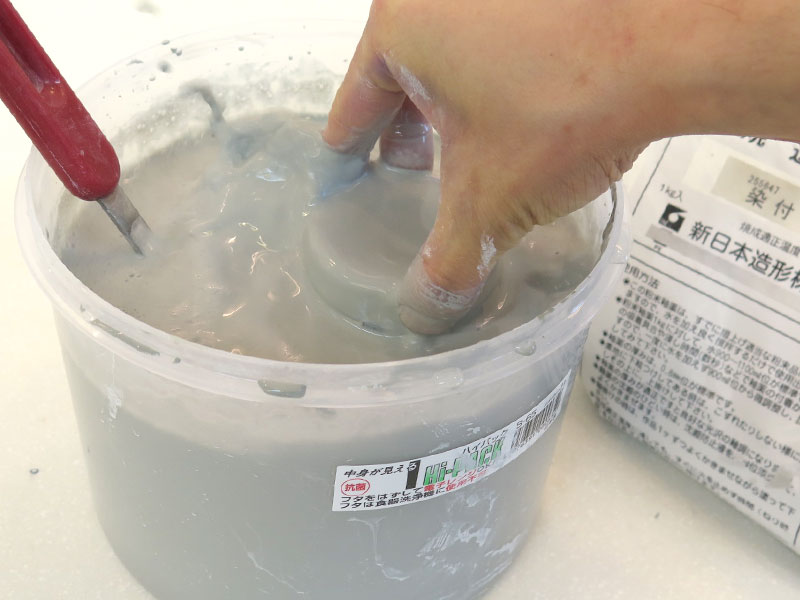

①呉須絵の具を調整。乳鉢でするとキメ細かくなり、ダマもなくなります。絵の具用接着剤を数滴混ぜると、描きやすく、定着が良くなります。

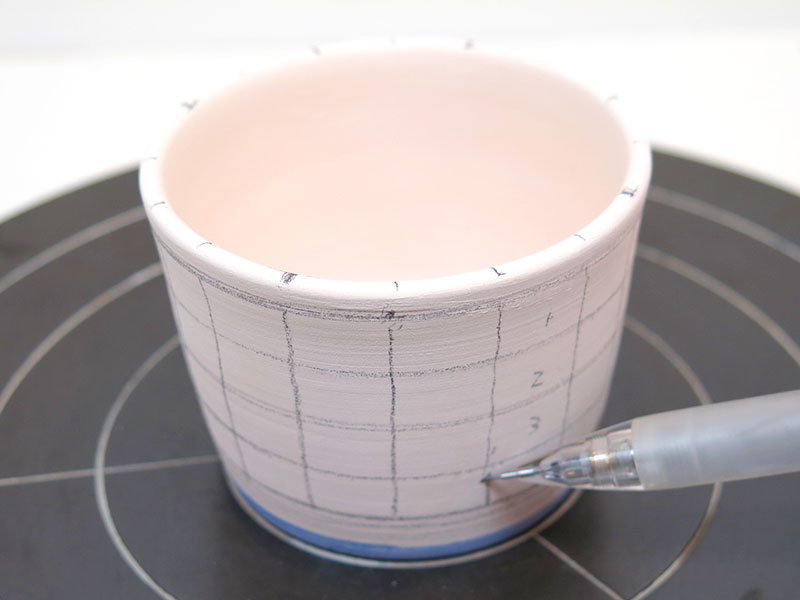

②絵付けは、下描きを丁寧にするのがポイント。デザインに合わせて等分して、下描きをします。下描きの前に、底面に釉抜き剤を塗ります。

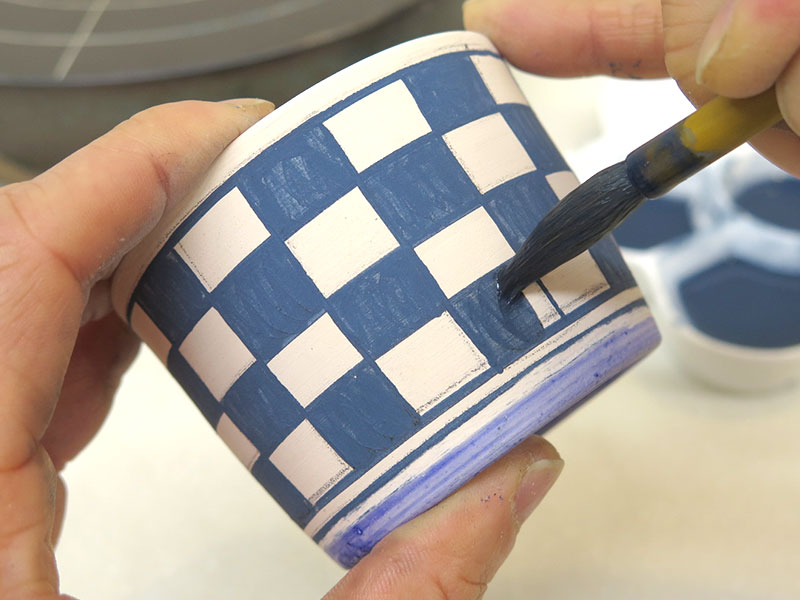

水分を伸ばす感覚で描くと、伸びの良い線が描けます。当店オススメの陶芸筆セットで描けば、細い線もダミ塗りも、描きやすいです。

呉須絵の具(下絵の具)の調整方法

染付けぐい呑みの絵付け方法(市松模様作品)

①当店の染付け釉をお使いください。染付け風の青味に仕上がります。絵が多少流れることがあるので、厚掛けしないほうが良いようです。

②小さい作品には、ミニタイプの釉薬容器が最適。どぼがけや、ひしゃくを使って釉掛けします。繊細な絵付け作品には、霧ふきもオススメです。

③完成!当店の染付け釉なら、電気窯の酸化焼成でも、染付け風の青味の強い仕上がりに。呉須の藍色を引き立てます。

麦藁手(むぎわらで)

難易度:

シンプルながら和の情緒たっぷりの縦縞模様です。縁に鉄絵で口紅を描きました。

横線文

難易度:

呉須の濃さを調整し、手ろくろを回しながら、だみ筆で太線を描きます。

市松模様(いちまつもよう)

難易度:

シンプルながら洒落た風情のデザイン。円の分割を下描きしておくと描きやすいです。

水玉模様

難易度:

明るくポップに楽しめるデザイン。コンパスで下絵を描くと絵付けがしやすいです。

矢羽模様(やばねもよう)

難易度:

染付けの定番デザイン。飽きのこない模様で、普段使いにもぴったりです

市松格子(いちまつこうし)

難易度:

細かいですが、斜線の組み合わせなので以外とシンプルに描けます。

山水(さんすい)

難易度:

深山幽谷の風情で、ゆったりとお酒が進みそう。水墨画風の創作もオススメです。

七宝つなぎ模様

難易度:

吉祥文なので、華やかな場にもぴったり。丁寧に描くのがポイントです。

双鶴図(そうかくず)

難易度:

仲良しの鶴の夫婦が湖畔をお散歩しているような、和みのある絵柄です。

ご紹介の作品作りには、この商品をお使いください。

小さい作品の削り作業に欠かせない!7種の刃先でオールマイティーに活躍します。絵付けの失敗線を削る時も便利。

古伊万里のような古風な藍色が出せる伝統の絵の具。和の情緒たっぷりの染付けに。他の呉須とのブレンドもできます。

絵付けに必須!細線がさらっと描ける弾力のある極上筆や、面塗り用のダミ筆も揃う5本フルセットです。

電気窯でも、還元した染付け風の青味の強い仕上がりになる、新登場の釉薬です。呉須の藍色が良く映えます。

ご紹介の作品焼成が楽しめます♪

今月は、特価お見積実施中!今スグご依頼ください。

広い炉内!当店売れ筋No.1!家庭用100V電源で使用できる小型電気窯です。

マイコン付き!高性能&安全設計!軽量・コンパクトで可愛いデザインの小型電気窯です。

届いたその日にスグ始められる!全部そろってこの価格!?陶芸ビギナーさんにオススメのセットです。

小さい作品なので、電動ろくろ初心者さん向けの作陶としてもオススメです。

手びねりでも作れますので、ぜひチャレンジしてください。

白磁器質で本格的な仕上がりになる、特練り半磁器土がオススメです。

特練り白土では、やわらかい土質の風合いになります。

古代呉須(こだいごす)以外にも、様々なトーンの藍色の呉須があります。

お好みでお選びください。

複数の色をブレンドして、自分だけの色調を作ることもできます。

テストピースで試しながらお使いください。

作品例の一部にある口縁の茶色は、「口紅」と呼ばれる装飾です。

呉須作品に温かみを与え、デザインを引き締める効果があります。

鬼板呉須や、鉄さび呉須などを、お好みでご使用ください。

今回のような絵付け作品は、下書きを丁寧にすることがポイントです。

下書きは、素焼き作品に、鉛筆で描きます。(鉛筆の線は、本焼き後に消え、呉須絵の具だけが残ります。)

市松模様などの幾何学デザインは、円の分割をしっかり下書きしておくと、呉須の筆書きがしやすくなります。

当店の『染付け釉(そめつけゆう)』は、酸化焼成で、染付け作品が焼けます。

還元した染付風の青味のある釉調になります。

青味が強く出ますので、青味が強い場合は『No.12石灰釉』を混ぜてお使いください。

染付け釉:No.12石灰釉=1:1程度の配合をオススメいたします。

合比率はテストしてからお使いください。

本格的な還元焼成による染付作品を焼成する場合は、『No.12石灰釉』をお使いください。

『No.12石灰釉』で染付け作品を焼成する場合は、必ず還元焼成ができる電気陶芸窯、ガス陶芸窯、石油陶芸窯で還元焼成してください。